毎年、年末が近づくと「年末調整の書類」を提出してくださいと言われます。

最近では、紙の配付だけでなくWebやスマホ入力を促すケースも増えてきました。

「正直よくわからないけど、言われた通りに出しているだけ」という方も多いのではないでしょうか。

年末調整は、あなたのお給料から毎月引かれている所得税を正しく精算し直すための大事な手続きです。

「税金の話は難しくて苦手…」という方も大丈夫!

この記事では、令和7年分の最新ルールを踏まえて、初心者でも理解できるようにやさしく解説します。

この記事を読めば、

✅ 年末調整の目的

✅ 誰が年末調整の対象になるのか

✅ 副業や掛け持ちをしている人の注意点

✅ 確定申告が必要になる人(年末調整では完結しないケース)

✅ 令和7年からの大きな改正点

がスッキリ理解できます。

年末調整とは?

「年末調整」とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払うべき正しい所得税額を計算し直す手続きのことです。

多くの給与所得者(会社員やアルバイトなど)が対象となりますが、詳細は次の章「誰が対象?」で解説します。

毎月の税金はあくまで“仮”の金額

普段のお給料から天引きされている所得税(源泉徴収)は、あくまで1年間の税額を予測した仮の金額です。

- 昇給やボーナスで収入が変わった

- 生命保険料や地震保険料などの控除が年末に確定した

こうした変動は毎月の天引きに反映されないため、年末にまとめて調整する必要があります。

調整の結果どうなる?

- 払いすぎていた場合 → 差額が還付される(お給料に上乗せされて返ってくる)

- 払い足りなかった場合 → 追加で徴収される(12月の給与から差し引かれる)

このようにして、1年間の税金の過不足をきれいに精算するのが「年末調整」です。

そのため、給与をもらっている人(会社員やアルバイトなど)の多くは、自分で確定申告をしなくても納税が完了する仕組みになっています。

多くの人は還付されることが多く、「ちょっとした臨時収入」と感じる方もいるでしょう。

誰が対象?

年末調整の対象は「給与をもらっている人」ですが、正社員だけでなくパート・アルバイト・派遣・契約社員など幅広く含まれます。

ただし、すべての人が同じように完結するわけではなく、条件によっては確定申告が必要になる場合もあります。

ここでは 原則的に対象になる人 と、年末調整だけでは完結せずに確定申告が必要になる人、さらに 掛け持ちや副業をしている人の注意点 を順番に整理していきます。

原則:給与をもらう人は対象

年末調整の対象者は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。これを出すことで、その勤務先が「主たる給与(甲欄)」となり、年末調整が行われます。

正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員も含まれます。

- 正社員

- パート

- アルバイト

- 派遣社員

- 契約社員

つまり、会社や個人事業主から「給与」という形でお金を受け取っている人は、基本的に年末調整の対象です。

給与所得しかない場合は、自分で確定申告をする必要はありません。

確定申告が必要な人(年末調整では完結しないケース)

年末調整の対象であっても、それだけでは税金の精算が終わらない人もいます。

こうした人は、年末調整のあとに翌年の確定申告が必要です。

代表的なケースは次の通りです。

- 年収が2,000万円を超える人

- 2か所以上から給与をもらっている人

(主たる勤務先では年末調整されるが、従たる給与を合算するため確定申告が必要) - 医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)を受けたい人

(ふるさと納税はワンストップ特例制度を使えば、申告不要になる場合があります) - 転職したのに、前職の源泉徴収票を転職先に提出して合算してもらっていない人

掛け持ち・副業している人は要注意

アルバイトや副業で複数の勤務先から給与をもらっている場合は、注意が必要です。

- 扶養控除等申告書は1か所だけ提出可能

→ この勤務先が「主たる給与(甲欄)」となり、ここで年末調整が行われます。 - それ以外の勤務先からの給与は「従たる給与(乙欄)」扱い

→ 乙欄の給与は年末調整されません。

そのため、複数の給与を合算して税金を精算するには、翌年に確定申告が必須です。

ここで押さえておきたいこと

- 給与をもらっている人 → 原則は年末調整の対象

- 年収2,000万円超・複数の勤務先・医療費控除やふるさと納税を受けたい人 → 確定申告が必要

- 掛け持ち・副業がある場合 → 主たる勤務先以外の給与(乙欄分)は年末調整されないため、確定申告で合算する必要がある

令和7年からの改正点

令和7年分の年末調整からは、税制改正によっていくつかのルールが変わります。

ここでは、給与をもらっている人に特に関係のある改正点をやさしく整理します。

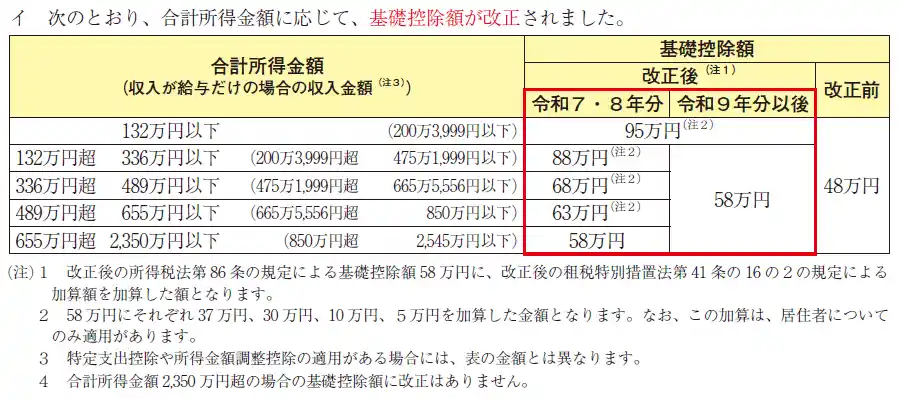

基礎控除の見直し

「基礎控除」は、原則すべての人が受けられる所得控除で、最低限の生活費にあたる部分を課税対象から外し、納税者の生活を守るために設けられた制度です。

これまで(令和6年分までは)基礎控除は一律48万円でしたが、令和7年分からは「収入に応じて金額が変わる仕組み」に改正されました。

たとえば、合計所得が132万円以下の人は基礎控除が95万円になります。

一方で、収入が増えるにつれて控除額は少しずつ減り、合計所得が2,350万円以下の人は58万円まで下がります。

この改正によって、低所得の人ほど税金が軽くなるように見直された点が大きな特徴です。

具体的には下記の表のように段階的に減っていきます。

詳しくは、国税庁の「令和7年分 年末調整のしかた|昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」をご覧下さい。

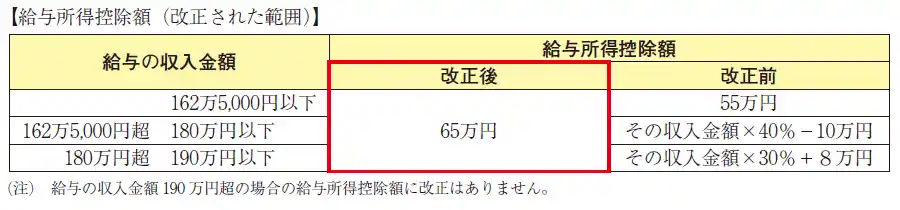

給与所得控除の見直し

「給与所得控除」は、給与を得るために必ずかかる必要経費(衣類・靴・鞄など)を、細かく証明せずに概算でまとめて差し引けるようにした制度です。

令和7年分から、この給与所得控除の仕組みが変わりました。

これまでの最低保障額は55万円でしたが、65万円に引き上げられています。

そのため、パートやアルバイトなど少額の給与収入でも、以前より多くの控除を受けられるようになりました。

一方で、給与収入が190万円を超える人については控除額の変更はありません。

今回の改正は、主に低収入の人に恩恵が集中する内容となっています。

具体的には下記の表のように改正されています。

詳しくは、国税庁の「令和7年分 年末調整のしかた|昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」をご覧下さい。

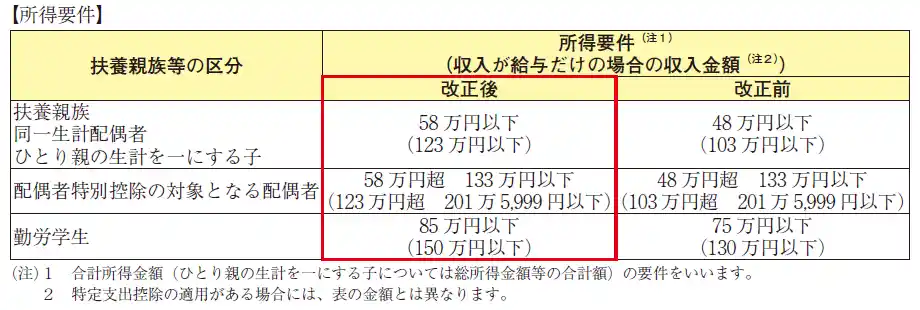

扶養親族の所得要件が緩和

上記の「基礎控除の見直し」に伴い、扶養親族などの合計所得金額の要件が 48万円以下 → 58万円以下 に変更されました。

この「合計所得金額」とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額を指します。

さらに、令和7年からは 給与所得控除の最低額が55万円 → 65万円 に引き上げられたため、

- 令和6年までは「48万円+55万円=103万円」

- 令和7年からは「58万円+65万円=123万円」

となり、給与収入ベースでは「103万円以下」から「123万円以下」へと 20万円分緩和 されることになります。

パートやアルバイトをしている配偶者や学生のお子さんがいる家庭にとっては、大きな影響のある改正です。

詳しくは、国税庁の「令和7年分 年末調整のしかた|昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」をご覧下さい。

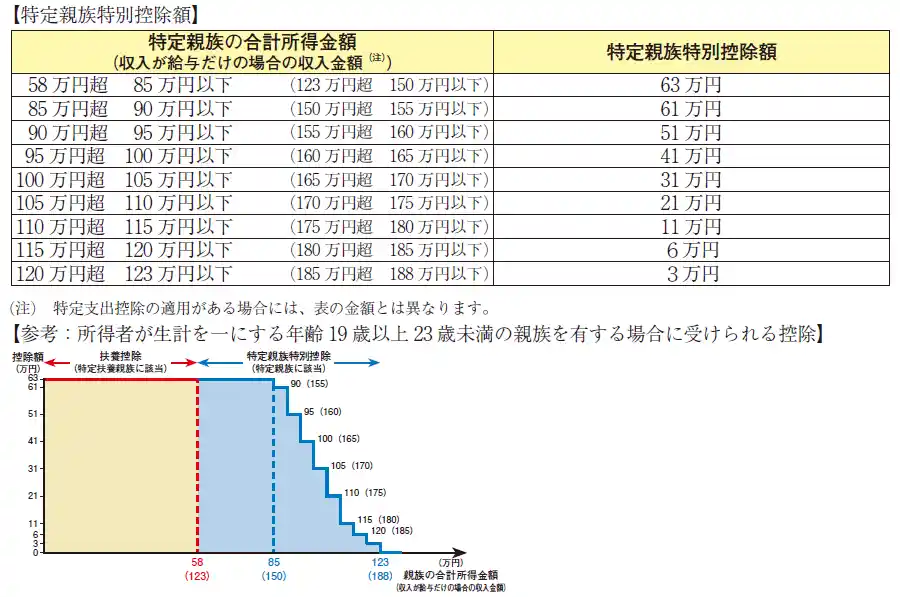

特定親族特別控除の新設

これまでも19歳以上23歳未満(※)の親族を対象に『特定扶養控除』がありましたが、合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下相当)までしか控除を受けられませんでした。

令和7年分からは、この枠を広げる形で『特定親族特別控除』が設けられ、この範囲を超えて収入がある場合でも段階的に控除を受けられるようになりました。

対象は19歳以上23歳未満(※)の親族で、合計所得金額が58万円超〜123万円以下(給与収入で123万円超〜188万円以下)の場合です。

この場合、控除額は最大63万円から最低3万円まで、所得に応じて段階的に減っていきます。

※配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く

詳しくは、国税庁の「令和7年分 年末調整のしかた|昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」をご覧下さい。

住宅ローン控除の手続き簡素化

住宅ローン控除を2年目以降に受ける人については、金融機関が税務署に直接情報提供する 「調書方式」 が導入されました。

これは、金融機関があなたに代わって年末残高などを税務署に報告してくれる仕組みです。

対象となる人は、調書方式に対応した金融機関等へ事前に 「住宅ローン控除の適用申請書」 を提出しておく必要があります。

この手続きを済ませていれば、年末残高証明書を自分で添付する必要はありません。

👉 ただし注意点として、住宅ローン控除は 初年度(入居した年)は必ず確定申告が必要 です。

2年目以降から、この調書方式により年末調整で控除を受けられるようになります。

詳しくは、国税庁の「令和7年分 年末調整のしかた|昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」をご覧下さい。

ここで押さえておきたいこと

- 基礎控除:最大95万円に拡大(所得132万円以下の場合)

- 給与所得控除:55万円 → 65万円に引き上げ

- 扶養親族:所得要件が103万円 → 123万円に緩和

- 特定親族特別控除:最大63万円の新設(19〜23歳未満の親族が対象)

- 住宅ローン控除:調書方式を利用すれば年末残高証明書が不要なケースあり

年末調整で提出する書類

年末調整では、会社から配られた「申告書類」に記入して提出するだけでなく、その内容を証明するための「証明書類」も一緒に用意する必要があります。ここでは、基本的な書類を整理して紹介します。

提出する申告書類

- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

扶養親族や配偶者の有無を申告する基本書類です。これを提出しないと「乙欄」扱いとなり、税金が多めに引かれてしまいます。 - 給与所得者の保険料控除申告書

生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(国民年金など)を申告するための書類です。

生命保険料控除には「一般」「介護医療」「個人年金」の3種類があり、それぞれ上限額が異なります(詳しい仕組みや記入方法は別記事で解説予定です)。 - 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書

基礎控除、配偶者(特別)控除、そして令和7年から新設された「特定親族特別控除」を申告するための書類です。 - 住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除)

住宅ローン控除を2年目以降に受ける場合に必要です。初年度は確定申告が必要になる点に注意しましょう。

各申告書は、国税庁のページからダウンロードすることが出来ます。

一緒に用意する証明書類

- 生命保険料控除証明書(生命保険会社から届く)

- 地震保険料控除証明書(損害保険会社から届く)

- 小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCoなど)

- 国民年金保険料控除証明書(日本年金機構から届く)

- 住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から届く。調書方式に対応していない場合に必要)

※ 書類を提出し忘れると控除が適用されず、税金を余計に払うことになります。詳細な記入方法や計算の解説は別記事で紹介します。

よくある勘違い・注意点(FAQ)

まとめ

年末調整は、1年間の給与から天引きされた所得税を正しい金額に精算するための大切な手続きです。多くの人は年末調整によって納税が完了し、確定申告をしなくても済む仕組みになっています。

対象となるのは、正社員だけでなくパートやアルバイト、派遣社員、契約社員など、給与をもらっているすべての人です。ただし、年収が2,000万円を超える人や複数の勤務先から給与を受けている人、医療費控除やふるさと納税を利用したい人などは、年末調整だけでは完結せず、翌年に確定申告が必要になります。

令和7年分からは、基礎控除や給与所得控除の引き上げ、扶養親族の要件緩和、特定親族特別控除の新設など、大きな改正も行われています。これにより、パートやアルバイトをしている配偶者や学生のお子さんがいる家庭では、控除が受けられる範囲が広がるため、税負担や手取りに影響が出る家庭もあります。

また、年末調整では医療費控除やふるさと納税は対応できません。こうした控除を受けたい場合は確定申告が必要です。記事内のFAQを確認して、よくある勘違いや注意点を理解しておけば、安心して年末調整に臨めるでしょう。